ロボット支援手術を開始しました。

当院は2025年12月より手術用支援ロボット Da Vinci Xiを導入し、2025年1月より、ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術(RARP)を開始しました。前立腺全摘術は全国的にロボット支援手術がほぼ標準術式と認識され多く病院で施行されています。当院でも導入にあたってその安全性、有用性を評価するため、臨床試験を行い評価しました。結果検討症例は少ないですが、他施設と比較して遜色ない結果であることを確認しました。現在当院では前立腺癌に対する前立腺全摘術、骨盤臓器脱に対する仙骨固定術をロボット支援で行うことが可能です。治療を希望されるかたはお気兼ねなくご相談ください。

ロボット手術のメリット

精密性と正確性の向上

術者はマスターコントローラーを操作し手術を行いますが、スケーリング機能や手ブレ防止機能がついており、より正確な剥離、運針が可能となっています。

3D画像と拡大視野

サージョンコンソールの3D画像は左右独立の画像で構成されており、より明るく鮮明な画像を得ることができ、また術者がカメラをコントロールできるので、適切な視野で手術を行うことが可能です。

手術器具の自由度

ロボット手術で使用するペイシェントカートのアームと鉗子類は腹腔鏡用にと比較すると稼働関節が多く、まるで手首のように自由に動かすことができるため、手術の精度を高めることができます。

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術は日本で初めて保険適応となった術式であり、10年以上前から行われ、現在では標準術式となっています。

手術の流れ

一般的なロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術の流れを紹介します。手術時間は条件によっても異なりますが、およそ3~5時間程度です。器械の不具合などによっては、手術法を腹腔鏡手術や開放手術に切り替える可能性もあります。

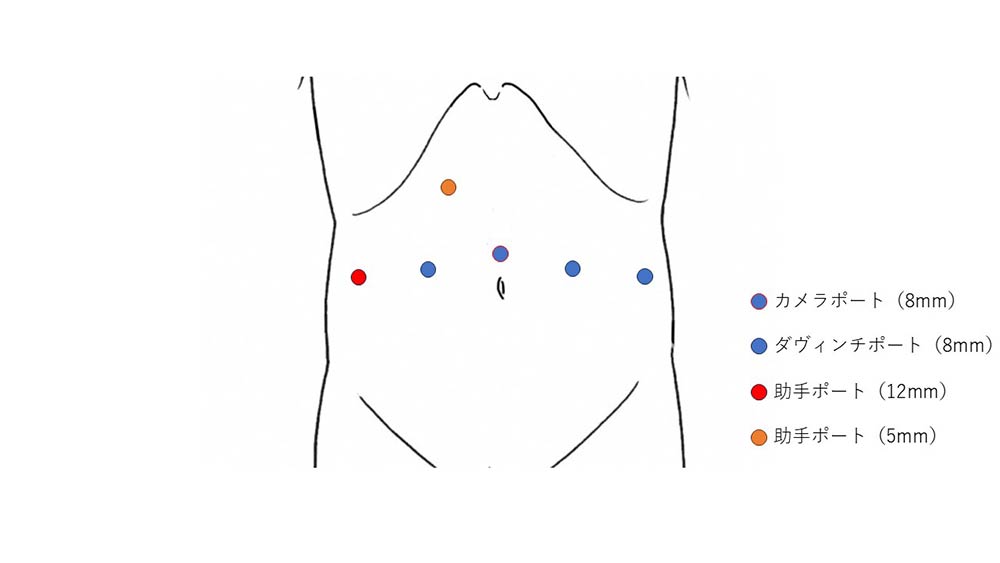

腹部に図のように径5mm~12mmのトロッカーと呼ばれる筒を6本挿入します。

トロッカーから、内視鏡や鉗子などの手術器具を挿入します。

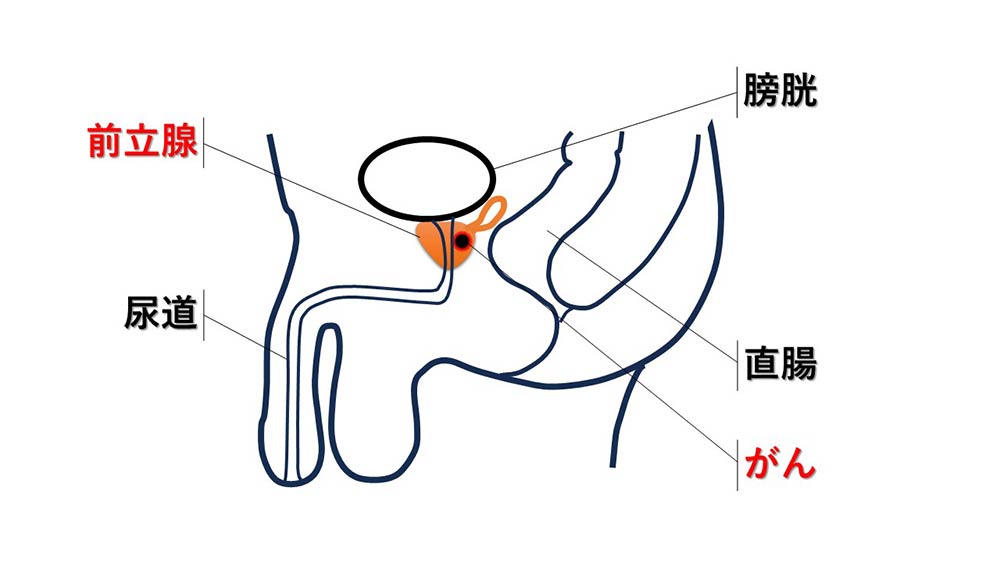

前立腺と精嚢を切除します。

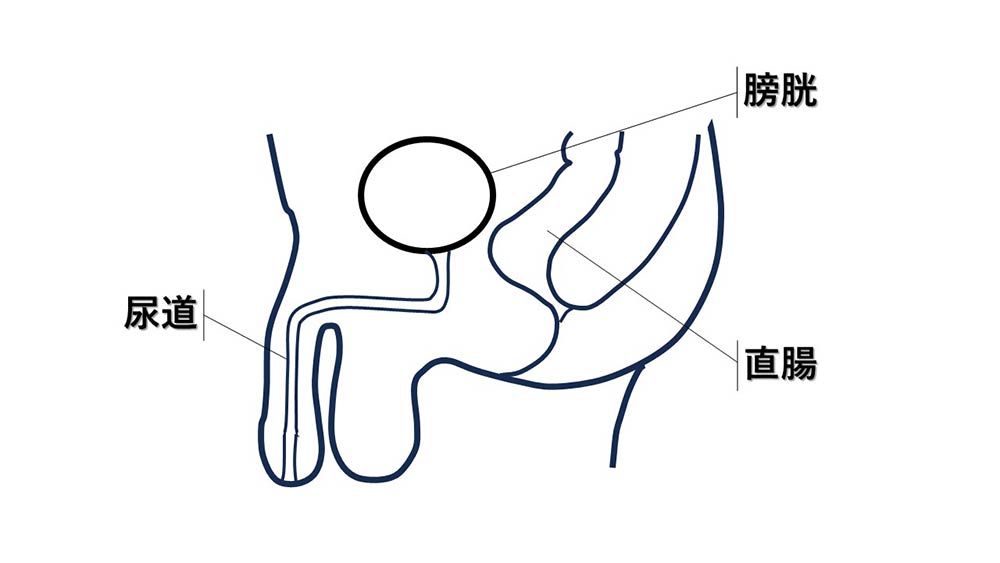

膀胱と尿道を吻合します。

切除した前立腺を袋に入れ、内視鏡を挿入した穴から取り出します。

術後は尿道カテーテルとドレーン(浸出液などを体外に流す排液チューブ)を腹部に留置します。

術後1日目から採血、レントゲン検査を行い、問題なければ飲水を開始します。また積極的に看護師といっしょに歩いてもらいます(離床)。

術後2日目から食事を再開します。

術後4日目にお腹に留置した管(ドレーン)を抜去します。

術後7日目におしっこの管(膀胱留置カテーテル)を造影検査後抜去します。

術後8日目以降に体調問題なければ退院となります。

外来で再発の有無や失禁の程度を観察します。多くは3ヶ月に1回受診し採血等で再発の有無をチェックします。

- 出血;従来の開腹術と比較すると出血量はすくなく、術中輸血を行う可能性は0.5%程度です。当院ではこれまで術中輸血を要したケースはありません。

- 直腸損傷;前立腺は直腸に接しているため、手術のさい直腸と前立腺の境界の剥離をおこないますが、このとき直腸を損傷するリスクがあります。発生頻度は0.17~0.8%程度です。多くは術中に修復可能ですが、開腹術の切り替えや一時的な人工肛門が必要になることがあります。

その他に周術期合併症としては、下肢の静脈血栓が肺動脈でつまる肺梗塞(エコノミー症候群)や、手術中に使用した炭酸ガスが皮下にたまる肺気腫、手術の体位の影響による神経障害(コンパートメント症候群)などがあります。

- 尿失禁;術後一過性に生じますが、従来の開腹術と比較すると発生頻度や回復期間は改善しています。一般的に術後3ヶ月で15%程度、12ヶ月で9%程度の割合で尿取りパッドが必要な失禁が残存するといわれています。

- 勃起障害;神経非温存術式の場合術後ほぼ完全勃起不全の状態となります。神経温存術式の場合は術後12ヶ月で62%程度の割合で、正常か軽度勃起障害程度まで回復しますが術前の硬度よりは低下します。

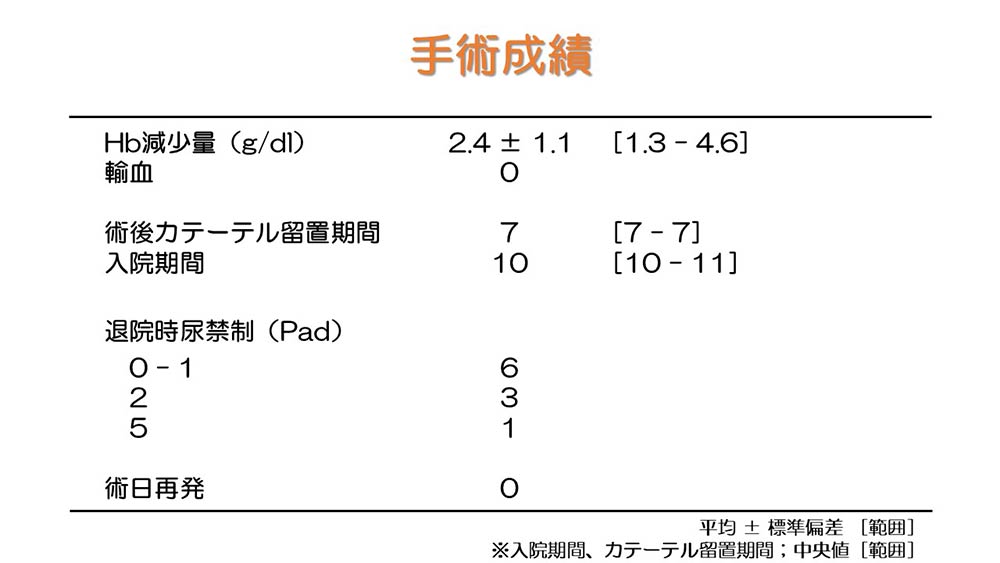

当院の臨床試験での手術成績(図1)