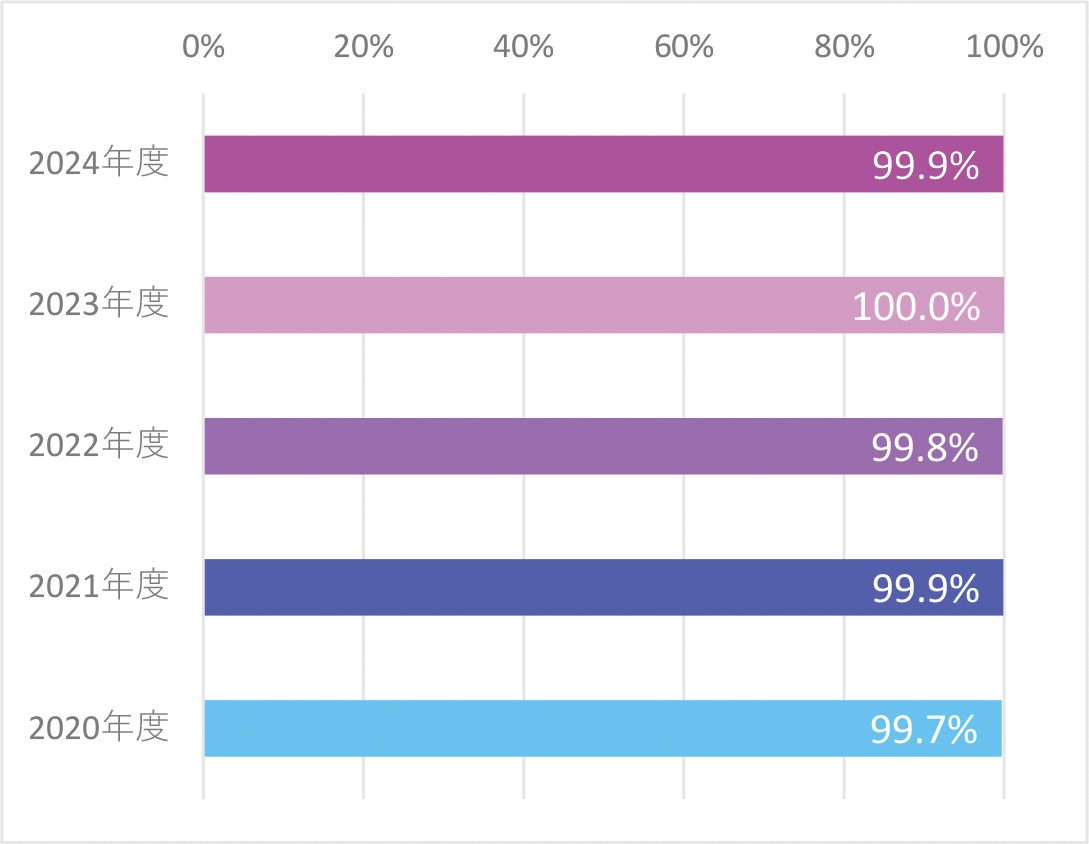

退院サマリー14日以内完成率

| 分子 | 担当医が退院後2週間以内にサマリーを記載した件数 |

|---|---|

| 分母 | 退院患者数 |

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 5,017 | 5,021 |

| 2023年度 | 4,906 | 4,906 |

| 2022年度 | 4,511 | 4,522 |

| 2021年度 | 4,354 | 4,357 |

| 2020年度 | 3,865 | 3,875 |

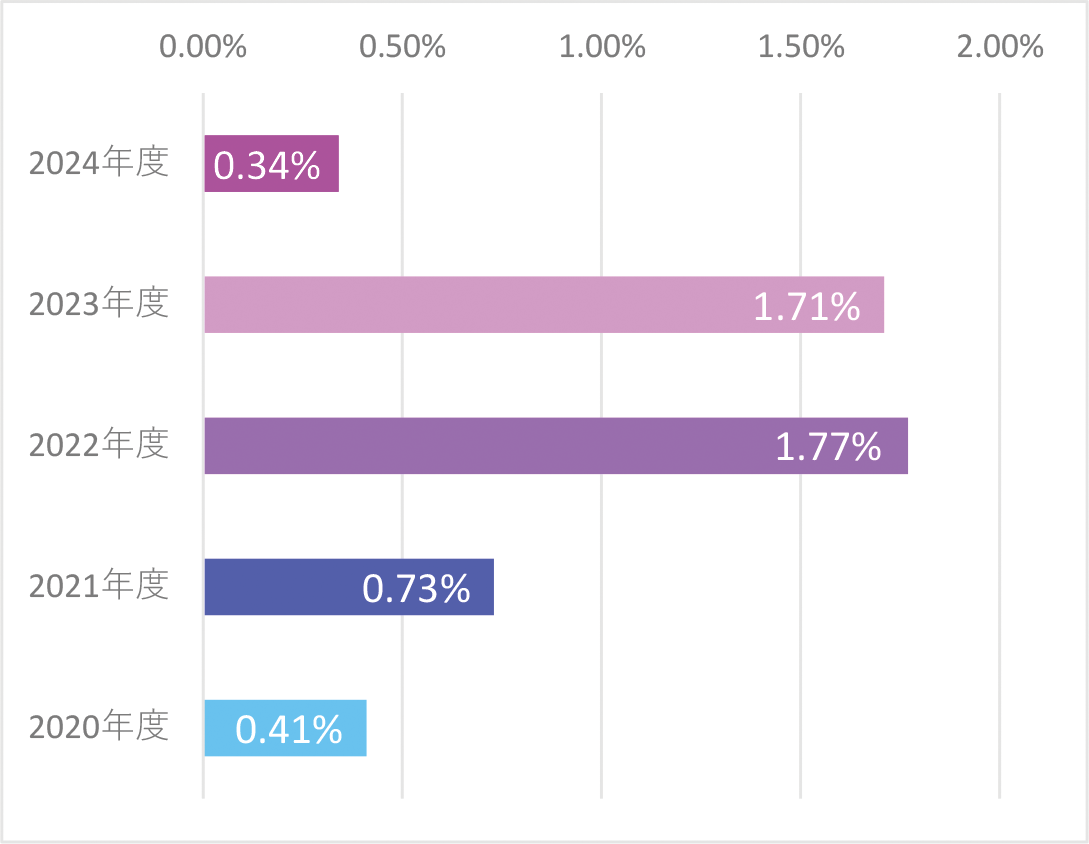

剖検率

| 分子 | 院内死亡のうち剖検した件数 |

|---|---|

| 分母 | 院内死亡件数 |

病理解剖は、亡くなられた患者さんの死因や病気の種類などを究明し、病死に至るまでの経緯を医学的に明らかにするものです。

また、死因を明らかにするためだけでなく、公衆衛生の向上と医学の教育に資することを目的としており、臨床研修病院では、研修上の観点からも大変重要と言われています。病理解剖は、ご遺族の承諾をいただき実施しております。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 1 | 293 |

| 2023年度 | 5 | 292 |

| 2022年度 | 5 | 282 |

| 2021年度 | 2 | 275 |

| 2020年度 | 1 | 241 |

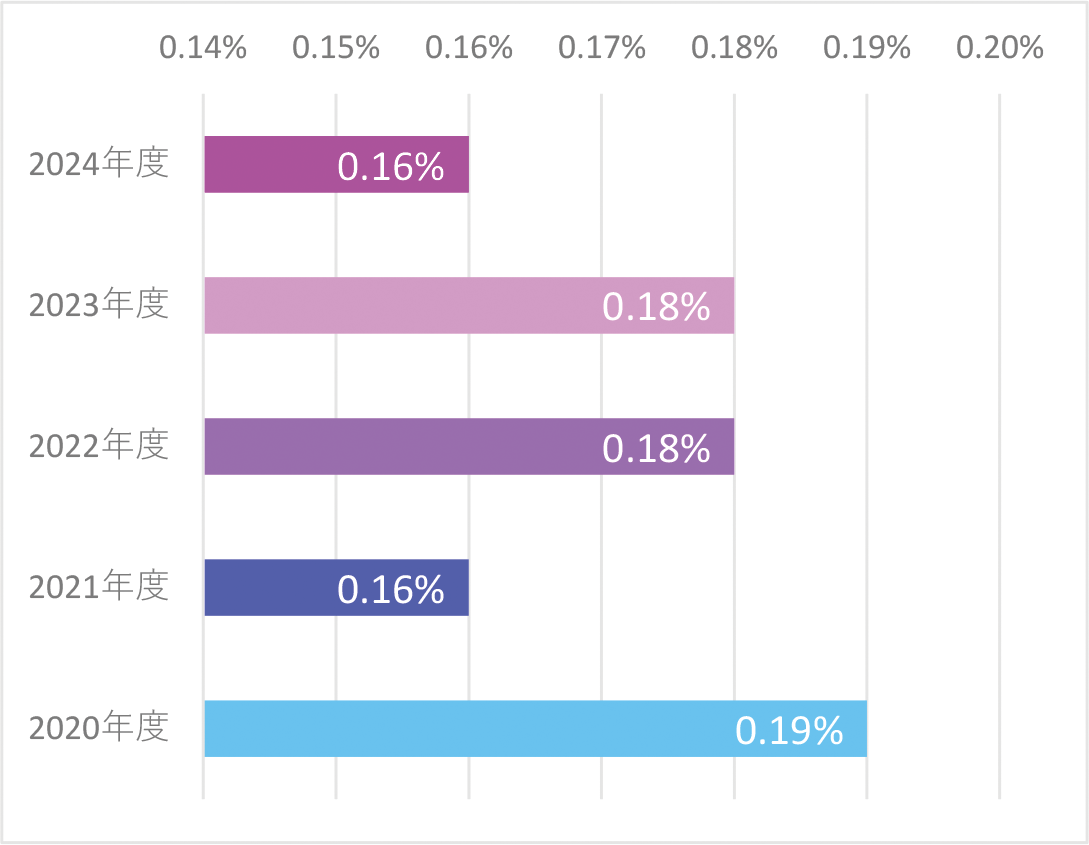

褥瘡発生率

| 分子 | 調査期間における分母対象患者のうち、d2以上の褥瘡の新規発生患者数 |

|---|---|

| 分母 | 入院延べ患者数(除外条件有) |

褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことです。一般的に「床ずれ」ともいわれています。

褥瘡は、患者様のQOL(生活の質)の低下をきたすとともに感染を引き起こすなど、治療が長期に及ぶことによって、結果的に在院日数の長期化や医療費の増大に繋がります。そのため、褥瘡予防対策は、提供する医療の重要な項目の一つに捉えられています。この指標は、d2以上の褥瘡が新規に発生した割合を示します。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 131 | 81,685 |

| 2023年度 | 151 | 85,218 |

| 2022年度 | 150 | 82,773 |

| 2021年度 | 136 | 83,224 |

| 2020年度 | 163 | 85,332 |

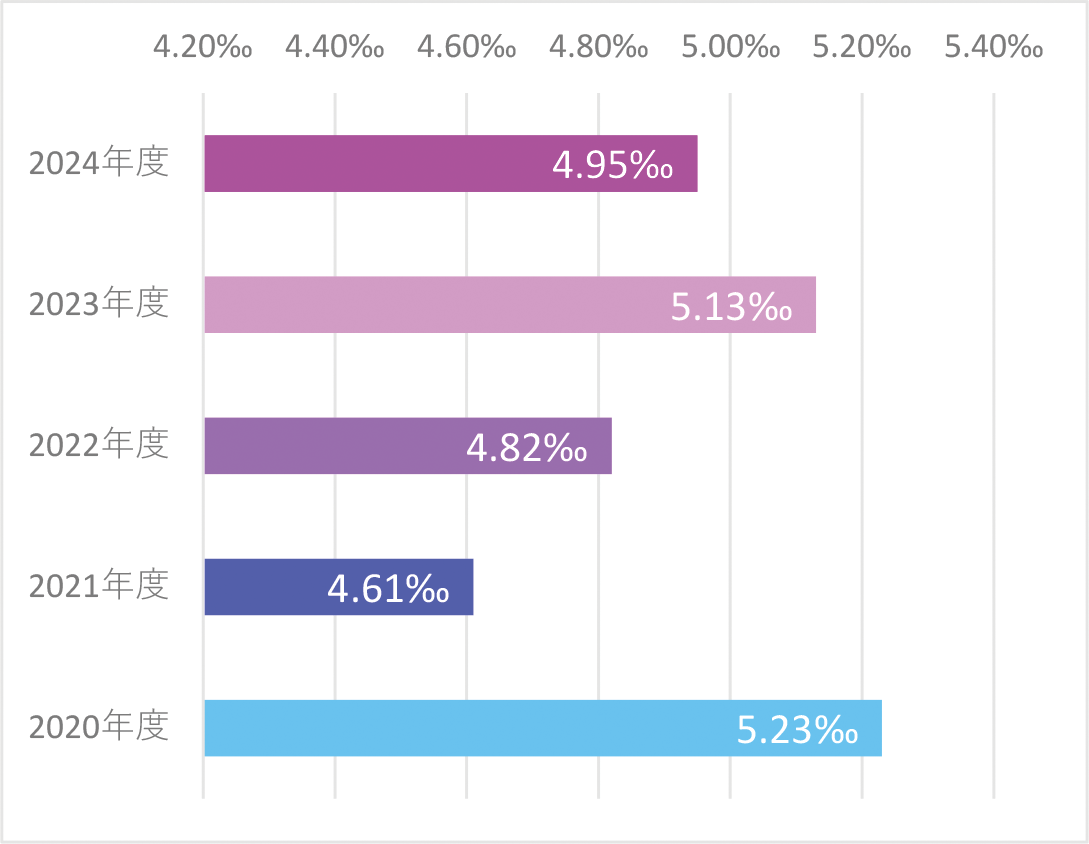

入院患者の転倒・転落発生率

| 分子 | 転倒・転落件数 |

|---|---|

| 分母 | 入院延べ患者数 |

入院中の患者様の転倒やベッドなどからの転落の原因は、入院という環境の変化によるものや、疾患そのもの、治療・手術などによる身体的なものなど様々なものがあります。

発生した事例を分析することで、転倒・転落発生要因を特定し予防対策を実施するなど、転倒・転落発生リスクを低減する取り組みが必要とされています。

尚、単位は千分率(‰:パーミル)を使用しています。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 453 | 91,511 |

| 2023年度 | 494 | 96,388 |

| 2022年度 | 465 | 96,377 |

| 2021年度 | 451 | 97,799 |

| 2020年度 | 498 | 95,282 |

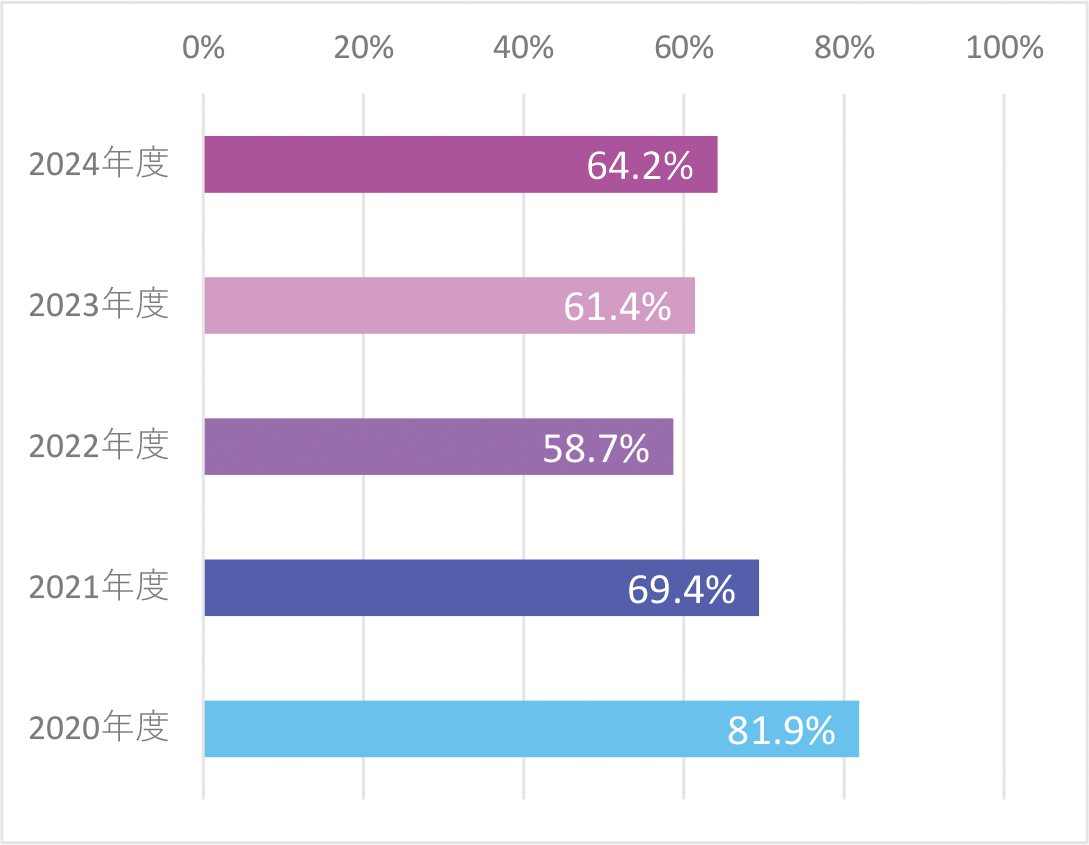

救急車・ホットライン応需率

| 分子 | 救急車で来院した患者数 |

|---|---|

| 分母 | 救急車受け入れ要請人数 |

救急医療の機能を測る指標であり、救急車受け入れ要請のうち、何台受け入れできたのかを示しています。

救急診療を担当する医療者の人数、診療の効率化、入院を受け入れる病棟看護師や各部門の協力など、様々な要素が関わります。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 4,019 | 6,261 |

| 2023年度 | 4,330 | 7,052 |

| 2022年度 | 3,786 | 6,452 |

| 2021年度 | 3,404 | 4,904 |

| 2020年度 | 3,019 | 3,688 |

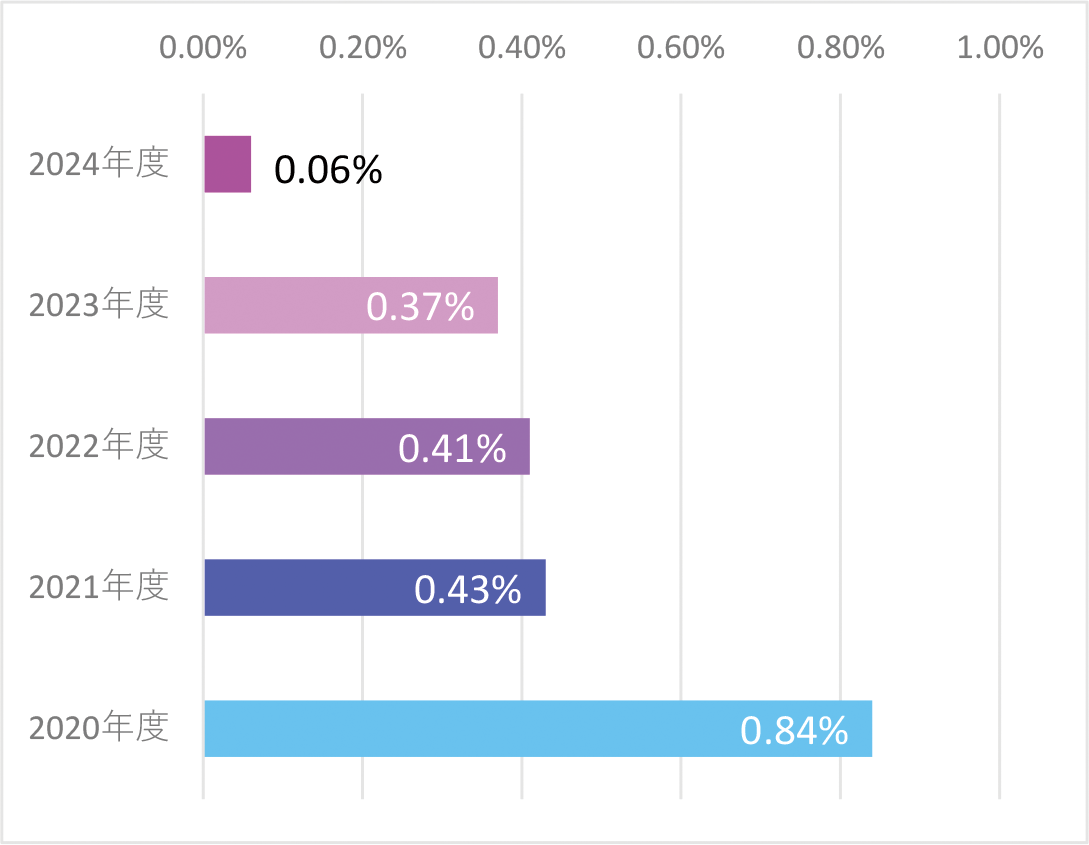

血液製剤廃棄率

| 分子 | 廃棄血液製剤(赤血球・FFP(新鮮凍結血漿)・血小板)の単位数 |

|---|---|

| 分母 | 使用血液製剤(赤血球・FFP・血小板)の単位数と廃棄血液製剤の単位の合計数 |

血液製剤は人体の一部であり、有限で貴重な資源である血液から作られていることから、その取扱いには倫理的観点からの配慮が必要です。

献血者からの厚意で集められた血液製剤を院内で適切に管理し、無駄なく使用するための取り組みが必要です。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 4 | 6,169 |

| 2023年度 | 18 | 4,861 |

| 2022年度 | 15 | 3,684 |

| 2021年度 | 14 | 3,239 |

| 2020年度 | 25 | 2,992 |

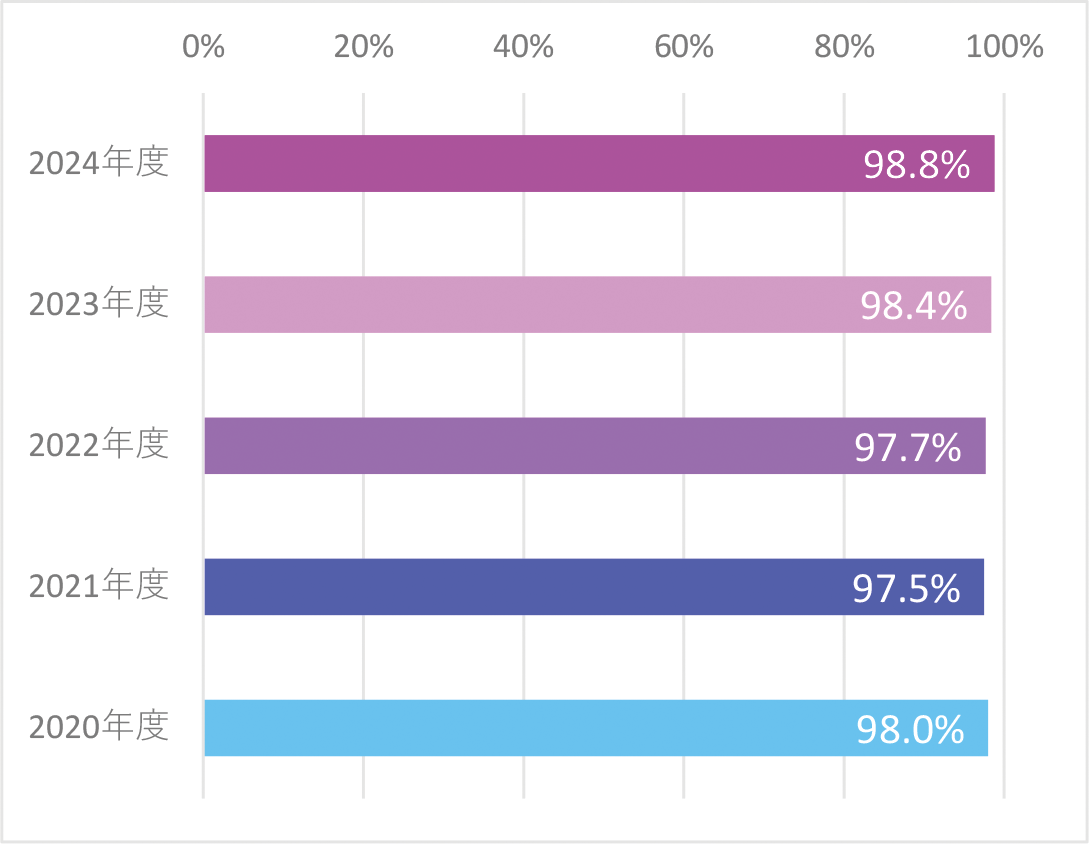

薬剤管理指導の実施率

| 分子 | 退院患者のうち薬剤管理指導を実施した患者数 |

|---|---|

| 分母 | 入院期間中に一度でも投薬又は注射をした退院患者数 |

薬剤管理指導は、入院患者さんの薬歴管理と服薬指導を介して、患者さんの薬物療法の認識を向上させ、また患者さんから得られた情報を医師へフィードバックすることにより薬物療法を支援する業務です。

医薬品の適正使用には、患者さんが積極的に治療方針の決定に参加し、その決定によって治療をうけることが必要です。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 4,676 | 4,733 |

| 2023年度 | 4,625 | 4,700 |

| 2022年度 | 4,237 | 4,338 |

| 2021年度 | 4,101 | 4,207 |

| 2020年度 | 3,650 | 3,724 |

退院サマリーは入院した患者さんの病歴や入院時の身体所見、検査所見、経過記録、退院後の治療方針をまとめた記録です。主治医以外の医師やその他の医療従事者が退院サマリーにより情報共有することで、患者さんにも適切な医療を提供することが可能となります。また、診療録管理体制加算の施設基準の一つであり、退院後14日以内に作成することが求められています。