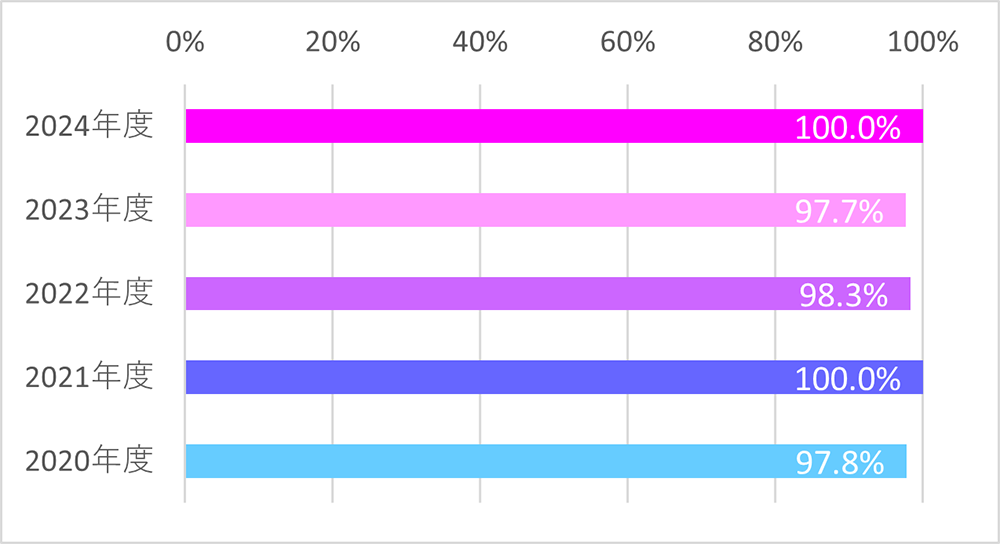

胆のう摘出術における腹腔鏡下手術率

| 分子 | 腹腔鏡下胆のう摘出術を施行した件数 |

|---|---|

| 分母 | 胆のう摘出術を施行した件数 |

胆のう結石症に対する手術の第一選択は腹腔鏡下胆のう摘出術とされており(胆石症診療ガイドライン:日本消化器病学会)、当院においてもそれに沿った治療が行われています。

当院での2024年度の腹腔鏡手術の割合は、全例(108/108)を腹腔鏡手術で行っており、日本内視鏡外科学会アンケート2021年全国集計での割合93.0%を上回っています。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 108 | 108 |

| 2023年度 | 125 | 128 |

| 2022年度 | 113 | 115 |

| 2021年度 | 104 | 104 |

| 2020年度 | 90 | 92 |

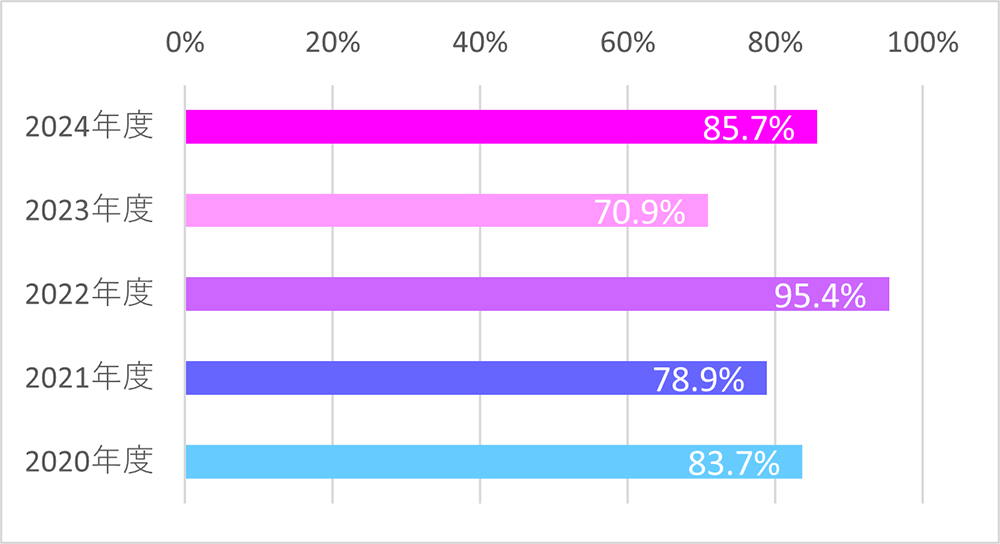

大腸悪性腫瘍手術における腹腔鏡下手術率

| 分子 | 腹腔鏡下による大腸悪性腫瘍手術 |

|---|---|

| 分母 | 大腸悪性腫瘍手術件数 |

長期的な癌の治癒・生存率に関しては、腹腔鏡補助下手術と従来の開腹手術との間に差がないことが無作為化臨床試験という科学的手法で既に明らかになっています。

一方、手術直後の回復、合併症に関しては腹腔鏡下手術の方が開腹手術よりも優れており、徐々に腹腔鏡補助下手術が大腸癌に対する標準的治療法となってきています。

当院においては、術後の絶食期間を短縮し、早期退院を目指すプログラムも実践しています。

日本内視鏡外科学会アンケート2021年全国集計での大腸悪性腫瘍切除における鏡視下手術率は83.8%(35,896/42,850)で、当院での2024年度実績(87.8%(36/41))はこれを上回っています。

開腹手術が選択された5例のうち4例は腫瘍サイズや周囲臓器浸潤、人工肛門閉鎖を兼ねた手術であったことなどにより、手術決定の段階で開腹手術が選択されており、残る1例は術中出血により開腹移行に至った症例でした。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 36 | 41 |

| 2023年度 | 39 | 55 |

| 2022年度 | 62 | 65 |

| 2021年度 | 56 | 71 |

| 2020年度 | 41 | 49 |

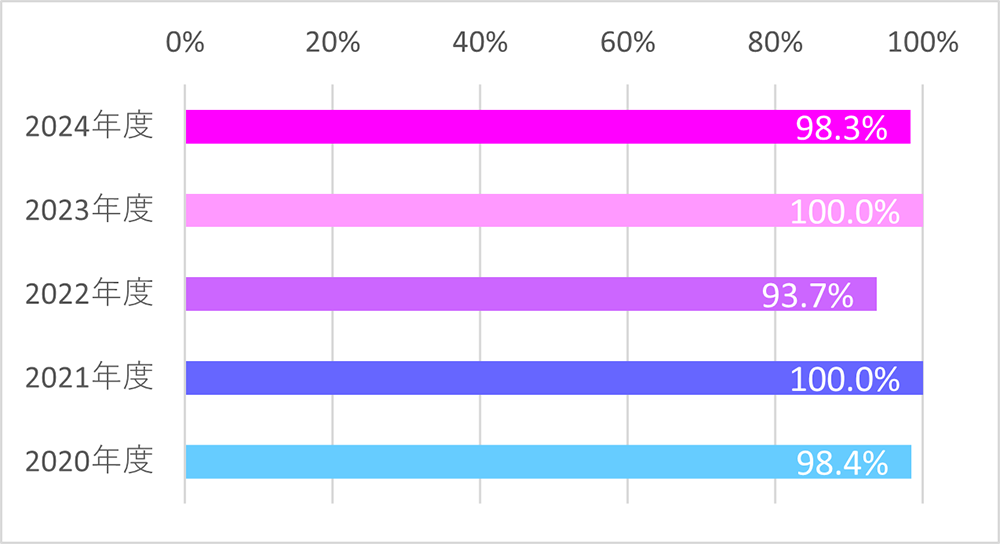

虫垂切除術における腹腔鏡下手術率

| 分子 | 腹腔鏡下による虫垂切除術件数 |

|---|---|

| 分母 | 虫垂切除術件数 |

急性虫垂炎は、消化器外科の中でも最も緊急手術が多い疾患です。従来は、右下腹部に5~6㎝程度の切開をおいて手術が行われていました。現在当院では、臍部(へそ)に隠れるよう切開をおき、その切開部から腹腔鏡と鉗子を用いて手術を行う、『単孔式腹腔鏡手術』を施行しています。術後は順調であれば2日ほどで退院となります。

当院での2024年度の虫垂切除術における腹腔鏡手術率は98.3%(59/60)で、 日本病院協会の全国集計(2021年)での割合94.8%(750/791)を上回っています。

開腹手術が行われた1例は、巨大膿瘍を伴っていたため手術決定の段階で開腹手術が選択された症例でした。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 59 | 60 |

| 2023年度 | 46 | 46 |

| 2022年度 | 59 | 63 |

| 2021年度 | 62 | 62 |

| 2020年度 | 60 | 61 |

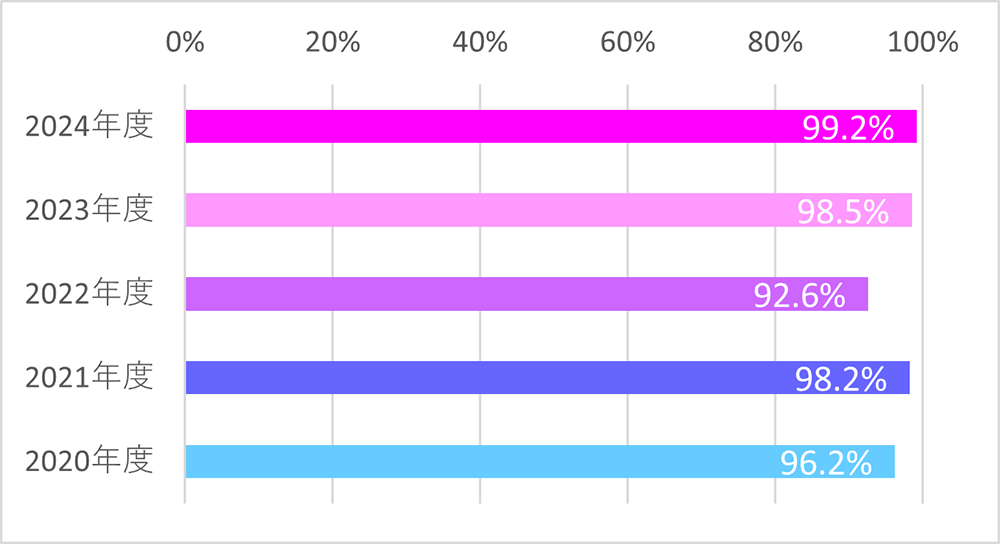

急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率

| 分子 | 入院3日以内に脳血管リハビリテーション治療を受けた症例 |

|---|---|

| 分母 | 18歳以上で脳梗塞の診断で入院した患者数 |

脳卒中患者さんでは、早期にリハビリテーションを開始することで、機能予後を良くし、再発リスクの増加も見られず、ADL(日常生活動作)の退院時到達レベルを犠牲にせずに入院期間が短縮されることが分かっています。

廃用症候群を予防し、早期のADL向上と社会復帰を図るために、十分なリスク管理のもと、できるだけ発症後早期から積極的なリハビリテーションを行うことが強く勧められています。

2024年度は99.2%と早期からリハビリテーションを開始できています。2022年度下半期より新型コロナウイルス陽性者であっても早期から介入しています。

当院は早期からのリハビリテーション介入ができるよう、日曜祝日も平日と同等のリハビリ体制を取りつつ、入院翌日のカンファレンスでリハビリ処方検討依頼も行っていますので、引き続き早期介入できるようにしていきます。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 131 | 132 |

| 2023年度 | 201 | 204 |

| 2022年度 | 188 | 203 |

| 2021年度 | 161 | 164 |

| 2020年度 | 152 | 158 |

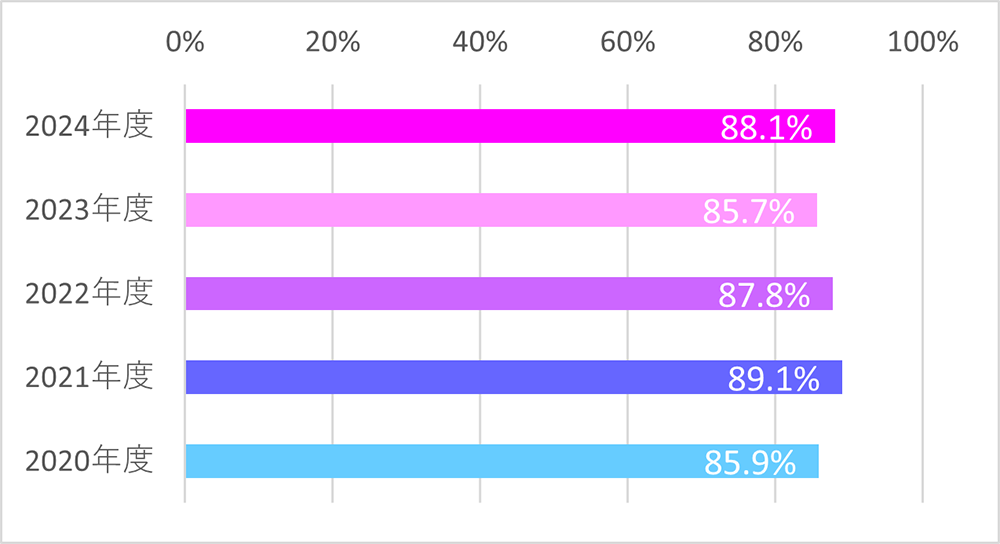

脳梗塞患者のうち第2病日までに抗血栓治療を受けた患者の割合

| 分子 | 入院2日以内に抗血栓療法を受けた患者数 |

|---|---|

| 分母 | 18歳以上で脳梗塞か一過性脳虚血発作の診断で入院した患者数 |

脳梗塞急性期における抗血栓療法として、発症48時間以内のアスピリン投与が確立された治療法となっています。

また、米国心臓協会/米国脳卒中協会の急性期脳梗塞治療ガイドライン2013では、脳梗塞急性期における抗血小板療法として、アスピリンを脳梗塞発症から24~48時間以内に投与することを推奨しています。

2024年度は88.1%と2023年度に続き高率となっています。脳梗塞の担当はほぼ脳神経外科ですが、科として発症後極力早期に抗血栓治療を行う方針で治療にあたっております。抗血栓療法が遅れた、あるいは行わなかった症例は、頭蓋内あるいは消化管出血などの抗血栓療法を行えなかった症例や出血性脳梗塞を起こすリスクが高い心原性脳塞栓症の症例で抗血栓療法を待機したものと考えられます。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 118 | 134 |

| 2023年度 | 180 | 210 |

| 2022年度 | 187 | 213 |

| 2021年度 | 156 | 175 |

| 2020年度 | 140 | 163 |

胆のう摘出には、主に開腹によるものと腹腔鏡下によるものがあります。

腹腔鏡下手術は開腹手術に比べ、高度な技術を要しますが、術後の回復期間や入院日数が短くなり、患者さんへの負担が軽減されます。

術前にリスクや合併症の有無などを十分に検討し、腹腔鏡手術の割合を高めていくことで医療の質向上に繋がります。