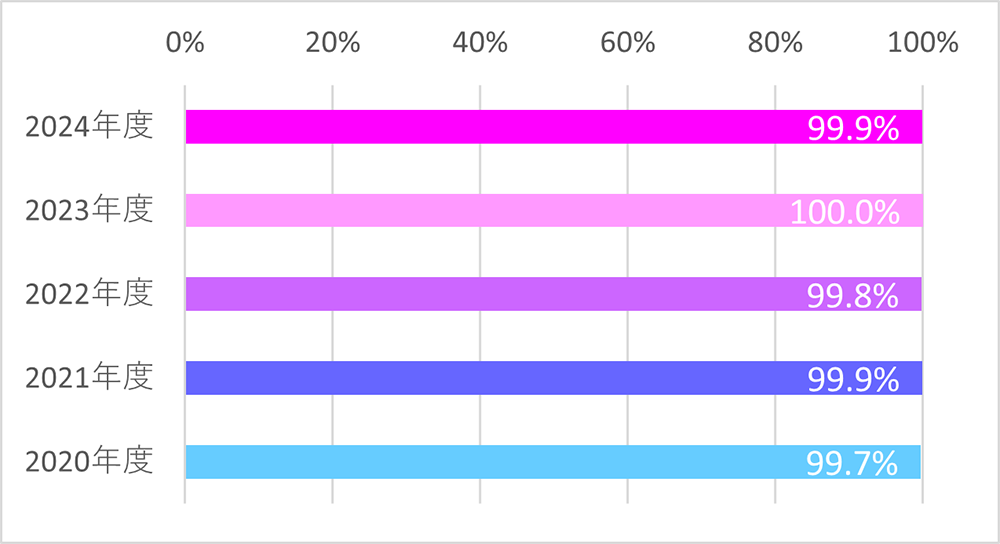

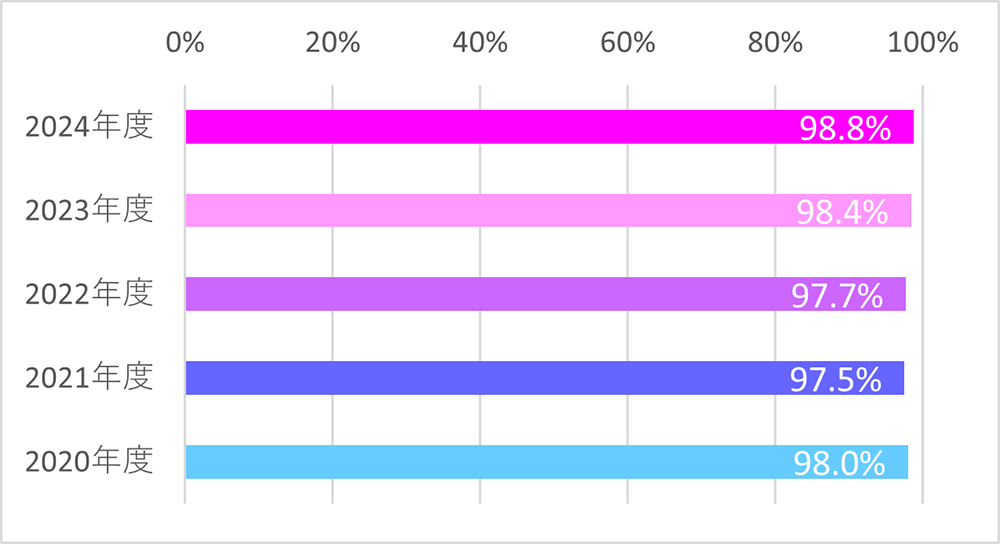

退院サマリー14日以内完成率

| 分子 | 担当医が退院後2週間以内にサマリーを記載した件数 |

|---|---|

| 分母 | 退院患者数 |

当院の退院サマリー14日以内の完成率は過去5年間においてほぼ100%となっています。退院後速やかに作成することで医療従事者間で情報共有ができるよう院内の作成期限を10日以内とし、診療情報管理課において作成状況の確認や督促、診療連絡会で医師別の完成率報告を行うなど、継続した取り組みを実施しています。現在では10日以内作成率もほぼ100%となってきています。今後も高い完成率の維持に尽力します。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 5,017 | 5,021 |

| 2023年度 | 4,906 | 4,906 |

| 2022年度 | 4,511 | 4,522 |

| 2021年度 | 4,354 | 4,357 |

| 2020年度 | 3,865 | 3,875 |

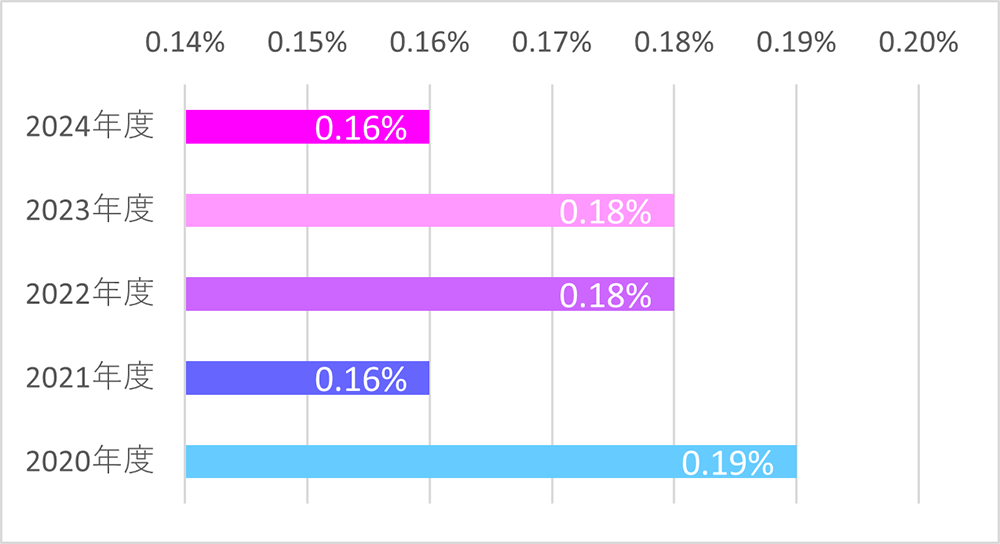

褥瘡発生率

| 分子 | 調査期間における分母対象患者のうち、d2以上の褥瘡の新規発生患者数 |

|---|---|

| 分母 | 入院延べ患者数(除外条件有) |

褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことです。一般的に「床ずれ」ともいわれています。

褥瘡は、患者様のQOL(生活の質)の低下をきたすとともに感染を引き起こすなど、治療が長期に及ぶことによって、結果的に在院日数の長期化や医療費の増大に繋がります。そのため、褥瘡予防対策は、提供する医療の重要な項目の一つに捉えられています。この指標は、d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡が新規に発生した割合を示します。

褥瘡発生リスクのある入院患者さんに対して予防ケアを実施しています。2024年度は、褥瘡発生要因で多いポジショニング不足、摩擦・ズレに対しての予防ケアの強化に取り組み、2023年度より減少し、0.16%になりました。2024年度の褥瘡発生要因は、ポジショニング不足、体位変換不足、皮膚の脆弱化が多いため、引き続き予防ケアの強化に取り組んでいきます。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 131 | 81,685 |

| 2023年度 | 151 | 85,218 |

| 2022年度 | 150 | 82,773 |

| 2021年度 | 136 | 83,224 |

| 2020年度 | 163 | 85,332 |

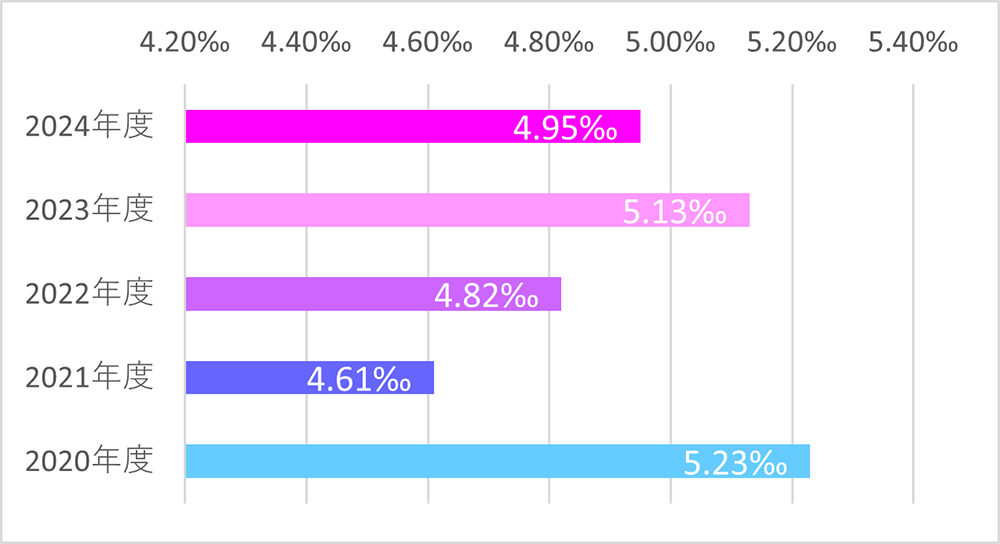

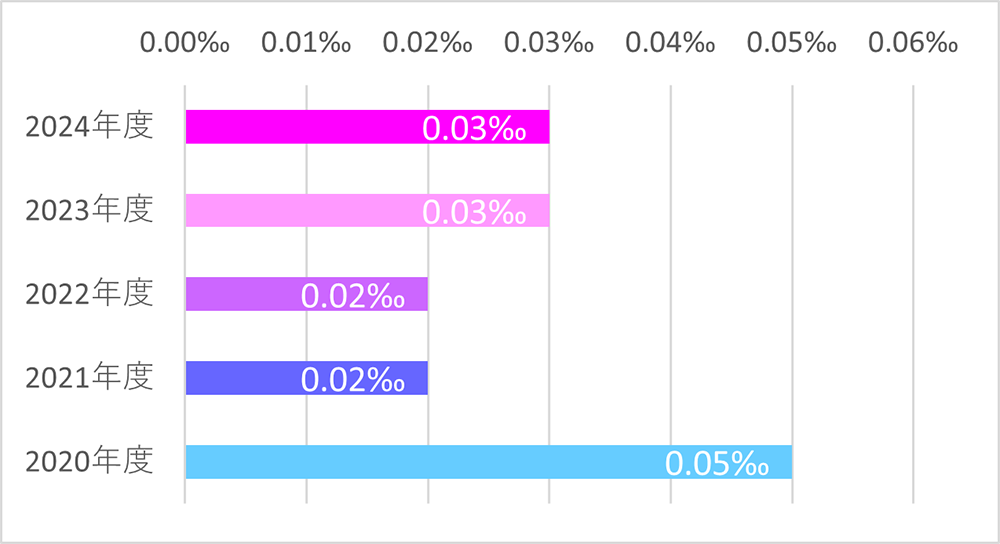

入院患者の転倒転落発生率

| 分子 | 転倒・転落件数 |

|---|---|

| 分母 | 入院延べ患者数 |

入院中の患者様の転倒やベッドなどからの転落の原因は、入院という環境の変化によるものや、疾患そのもの、治療・手術などによる身体的なものなど様々なものがあります。

発生した事例を分析することで、転倒・転落発生要因を特定し予防対策を実施するなど、転倒・転落発生リスクを低減する取り組みが必要とされています。

尚、単位は千分率(‰:パーミル)を使用しています。

当院における転倒・転落発生率は、4.95‰であり、2023年度5.13‰と比較して0.18‰ポイント減となりました。発生件数の内訳としては、80歳以上の高齢者が全体の80%を占めており、特に夜間のトイレ移動時の転倒が多くみられました。入院患者さんの高齢化が進み、転倒転落リスクの高い患者さんが年々増加しています。これを受けて、2025年度より多職種で環境要因や動作習慣に気づき、対策を見直すためにチームで巡視を行っています。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 453 | 91,511 |

| 2023年度 | 494 | 96,388 |

| 2022年度 | 465 | 96,377 |

| 2021年度 | 451 | 97,799 |

| 2020年度 | 498 | 95,282 |

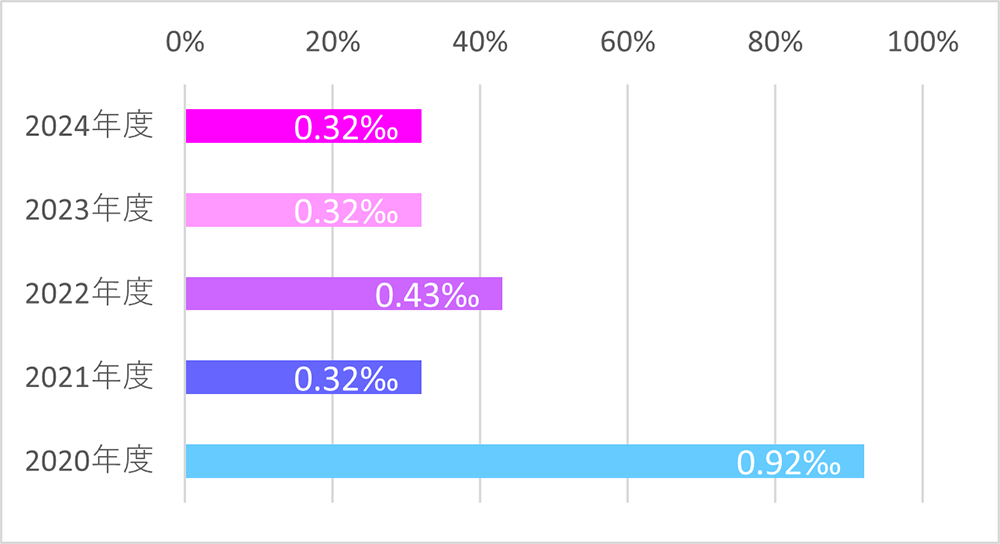

入院患者の転倒・転落による損傷発生率(レベル2以上)

| 分子 | 転倒・転落件数のうちレベル2以上の転倒・転落件数 |

|---|---|

| 分母 | 入院延べ患者数 |

患者さんが転倒・転落した結果を6つの損傷レベルに分類しています。ここでいうレベル2以上とは、転倒・転落の結果、何らかしらの損傷や処置(包帯・あざ・擦り傷、縫合、ねんざ、骨折、手術など)が発生した割合を示します。

転倒・転落を発生させないことはもちろん、発生してしまった際には損傷させないための取り組みも必要です。

尚、単位は千分率(‰:パーミル)を使用しています。

当院の転倒転落による損傷発生率は、2023年度と同様0.32‰であり、全国平均より低い結果となり一定の予防対策が機能していると考えられます。2025年度より、転倒・転落の発生および重症化を防止するため、チーム巡視と症例検討会を開始しました。現場でのリスク要因を共有し、事例をもとに具体的な対策を検討することで、早期対応と予防の質を高める取り組みを行っています。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 29 | 91,511 |

| 2023年度 | 31 | 96,388 |

| 2022年度 | 41 | 96,377 |

| 2021年度 | 31 | 97,799 |

| 2020年度 | 88 | 95,282 |

入院患者の転倒・転落による損傷発生率(レベル4以上)

| 分子 | 転倒・転落件数のうちレベル4以上の転倒・転落件数 |

|---|---|

| 分母 | 入院延べ患者数 |

患者さんが転倒・転落した結果を6つの損傷レベルに分類しています。ここでいうレベル4以上とは、転倒・転落の結果、何らかしらの症状や処置(手術、ギプス、牽引、骨折、神経損傷、身体内部の損傷、死亡)が発生した割合を示します。

転倒・転落を発生させないことはもちろん、発生してしまった際には損傷させないための取り組みも必要です。

尚、単位は千分率(‰:パーミル)を使用しています。

当院においては、重症化するような事故発生割合は全国平均と比較しても少ないと⾔えます。転倒・転落となった入院患者さんの約9割の方が損傷なく過ごせたものの、骨折などの重度の損傷に至った事例が約1割の結果となっています。転倒・転落事例分析を多職種で行い、その分析から導かれた予防策を実施し発生リスク低減に取り組んで行きます。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 3 | 91,511 |

| 2023年度 | 3 | 96,388 |

| 2022年度 | 2 | 96,377 |

| 2021年度 | 2 | 97,799 |

| 2020年度 | 5 | 95,282 |

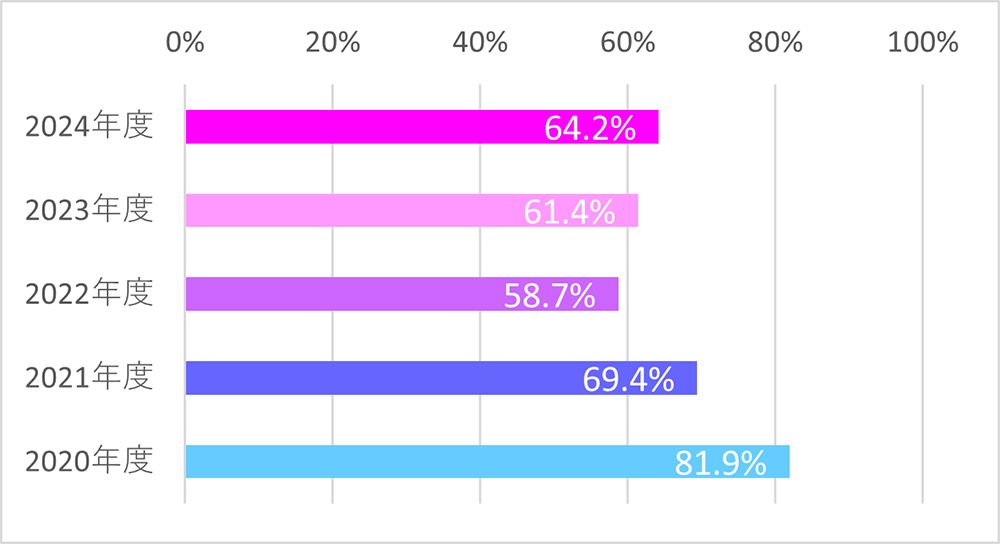

救急車・ホットライン応需率

| 分子 | 救急車で来院した患者数 |

|---|---|

| 分母 | 救急車受け入れ要請人数 |

救急医療の機能を測る指標であり、救急車受け入れ要請のうち、何台受け入れできたのかを示しています。

救急診療を担当する医療者の人数、診療の効率化、入院を受け入れる病棟看護師や各部門の協力など、様々な要素が関わります。

2024年度救急依頼件数は6262件で受け入れ件数は4019件、応需率は64%、時間内の平均応需率は84%、時間外の平均応需率は50%でした。2次救急当番病院日以外は医師が一人当直のため、専門外・他患者対応中での断りが多く、夜間、時間外の応需率向上の為、可能な限り対応できる体制づくりと、スタッフ配置、タスクシフトシェア等継続して行います。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 4,019 | 6,261 |

| 2023年度 | 4,330 | 7,052 |

| 2022年度 | 3,786 | 6,452 |

| 2021年度 | 3,404 | 4,904 |

| 2020年度 | 3,019 | 3,688 |

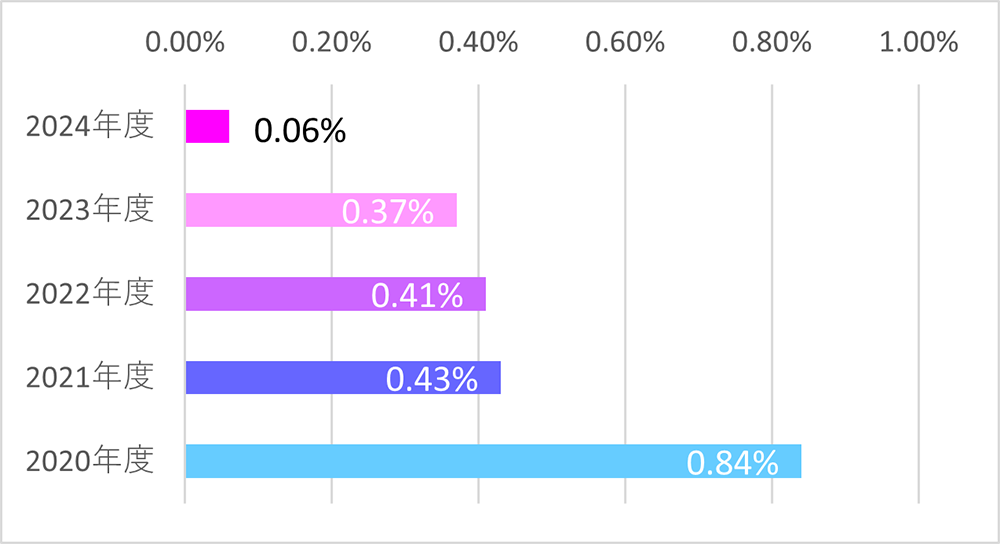

血液製剤廃棄率

| 分子 | 廃棄血液製剤(赤血球・FFP(新鮮凍結血漿)・血小板)の単位数 |

|---|---|

| 分母 | 使用血液製剤(赤血球・FFP・血小板)の単位数と廃棄血液製剤の単位の合計数 |

血液製剤は人体の一部であり、有限で貴重な資源である血液から作られていることから、その取扱いには倫理的観点からの配慮が必要です。

献血者からの厚意で集められた血液製剤を院内で適切に管理し、無駄なく使用するための取り組みが必要です。

使用血液製剤は年々増加しているなか、2024年度は0.06%まで減少することができました。血液製剤は必要不可欠なものであると同時に、とても貴重なものです。使用目的、必要単位数を検査科内でも把握、周知し廃棄を出さないよう努めていきます。今後も各部署に協力をいただき、廃棄率ゼロを目指して取り組みます。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 4 | 6,169 |

| 2023年度 | 18 | 4,861 |

| 2022年度 | 15 | 3,684 |

| 2021年度 | 14 | 3,239 |

| 2020年度 | 25 | 2,992 |

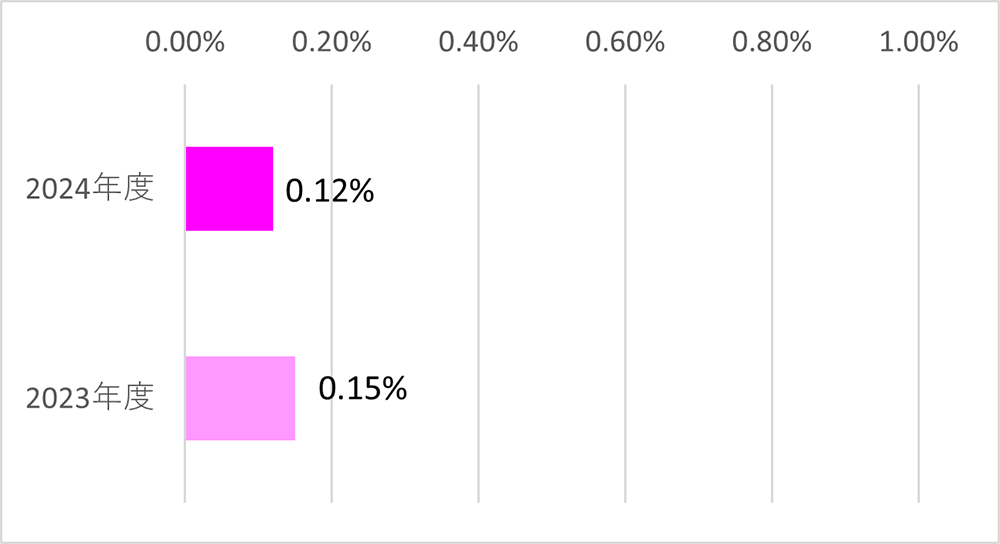

症候性尿路感染症発症率

| 分子 | カテーテル関連症候性尿路感染症の定義に合致した延べ回数 |

|---|---|

| 分母 | 入院患者における延べ尿道留置カテーテル使用日数 |

尿路感染症は医療関連感染の中でも最も多く、約 40%を占め、その 80%が尿道留置カテーテルによるもの、 すなわち CAUTI(catheter-associated urinary tract infection)です。医療機関で起こる血流感染の 15%は CAUTI の合併症であると推計されており、その寄与死亡率は 15%を超えます。CAUTI のリスクは医療 機関、部署、患者の特性に左右されますが、エビデンスレベルが高い予防策の実施により、CAUTIの 65%‐70% は予防可能と推計されています。

尿道カテーテルの適性使用に取り組み、留置期間を短縮したことでカテーテル関連尿路感染症(CAUTI)の発症率は低下しました。CAUTIの発症を減らすためにも引き続き、留置期間の短縮に努め、カテーテル留置中の適切な管理を継続していきます。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 10 | 8,090 |

| 2023年度 | 16 | 10,443 |

薬剤管理指導の実施率

| 分子 | 退院患者のうち薬剤管理指導を実施した患者数 |

|---|---|

| 分母 | 入院期間中に一度でも投薬又は注射をした退院患者数 |

薬剤管理指導は、入院患者さんの薬歴管理と服薬指導を介して、患者さんの薬物療法の認識を向上させ、また患者さんから得られた情報を医師へフィードバックすることにより薬物療法を支援する業務です。

医薬品の適正使用には、患者さんが積極的に治療方針の決定に参加し、その決定によって治療をうけることが必要です。

当院薬剤科では薬剤師の病棟担当制を導入し、入院中のすべての患者さんへ薬剤師による薬剤管理指導の実施を目標にしています。

2024年度も引き続きほぼすべての患者さんに対応することができました。今後も病棟担当制を維持し、薬剤管理指導を通じて薬剤の適正使用に貢献していきます。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 4,676 | 4,733 |

| 2023年度 | 4,625 | 4,700 |

| 2022年度 | 4,237 | 4,338 |

| 2021年度 | 4,101 | 4,207 |

| 2020年度 | 3,650 | 3,724 |

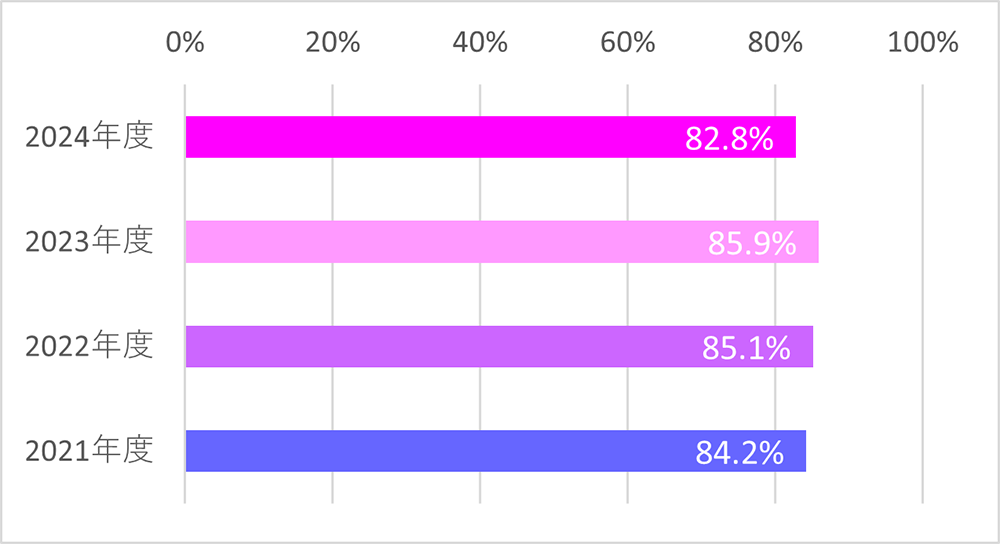

糖尿病・慢性腎臓病患者への栄養管理実施率

| 分子 | 特別食加算の算定回数 |

|---|---|

| 分母 | 18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病であり、それらへの治療が主目的でない入院症例の食事回数 |

糖尿病や慢性腎臓病の患者さんは、食事も重要な治療の一つです。入院時に提供される食事には、通常食と治療のために減塩や低脂肪などに配慮した特別食があります。

積極的に栄養管理の介入を行うことで、医療の質向上に繋げることができます。

既往に糖尿病、慢性腎臓病がある患者さんは、食事開始時に医師の指示により特別食が提供されます。また、管理栄養士が既往歴を確認し、食種変更の必要性がある患者さんには医師へ特別食への変更提案も行っています。

当院での糖尿病・慢性腎臓病患者への栄養管理実施率は2021年度から評価を開始しています。2024年度は82.8%と2023年度より減少していますが、80%台の実施率を維持しています。

集計値

| 分子 | 分母 | |

|---|---|---|

| 2024年度 | 54,103 | 65,333 |

| 2023年度 | 57,091 | 66,490 |

| 2022年度 | 59,530 | 69,961 |

| 2021年度 | 60,134 | 71,419 |

退院サマリーは入院した患者さんの病歴や入院時の身体所見、検査所見、経過記録、退院後の治療方針をまとめた記録です。主治医以外の医師やその他の医療従事者が退院サマリーにより情報共有することで、患者さんにも適切な医療を提供することが可能となります。また、診療録管理体制加算の施設基準の一つであり、退院後14日以内に作成することが求められています。